正しいサポートを

日本初開催となるデフリンピックが15日(土)開幕しました。その日の夜、東京デフリンピック開会式のダイジェスト版が放映されていましたので、視聴しました。開会式には世界81の国や地域から多くの選手が参加していました。全日本ろうあ連盟の理事長の挨拶にあった「手話や身体、表情などで心を通わせ、互いを尊重し合う景色は共生社会の姿そのもの」という表現がぴったりの開会式だったと思います。

先週11日(火)の全校朝会では、今月25日からの後期人権旬間にあわせ、人権に関する講話をおこないました。講話では、本校女子バスケットボール部員も希望制で参加したデフバスケットボール体験会の様子を紹介したり、私自身が10年近く前に体験したブラインドウォーク体験などを例にしたりしながら、「正しいサポート」の在り方についてお話をしました。バスケットの「フラッグマン」など、デフリンピックのどの種目をみても、耳がきこえない・きこえにくい選手に対する適切なサポートがなされています。学校生活の中でも、苦手なことやできないことなどを助け合い支え合う関係ができればいいのだと思います。

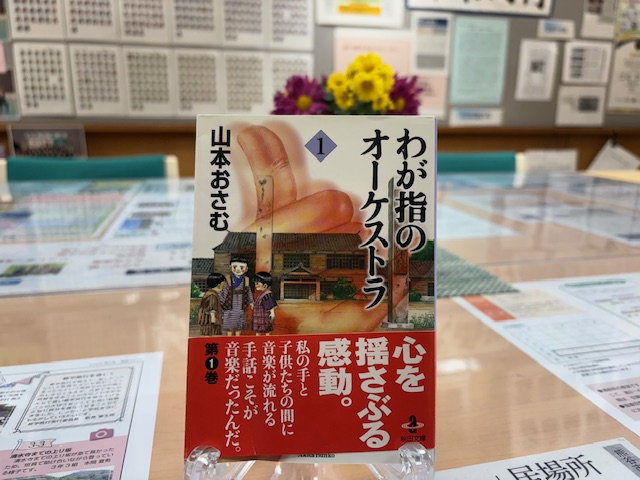

また、講話では「手話」のことも少し取り上げました。東京で開催されるデフリンピックを契機に、手話に対する理解の広がりを期待する声はとても多いです。今年6月には「手話施策推進法」が施行されています。これまで以上に手話の普及や理解に向けた環境整備が急がれるわけですが、その追い風になればうれしく思います。5年ほど前、特別支援教育を体系的に学ぶために、通信制の大学で学んだことがありました。その時の講義で紹介されていたのが漫画「わが指のオーケストラ」(山本おさむ・全4巻)です。早速、購入し読んでみることで、「手話」の果たす役割の大きさを自分なりに理解することができました。

これから本格的に始まるデフリンピック各種競技を楽しみにしています。デフバスケット体験会の講師を務めて下さった、熊谷市在住の丸山選手が出場するバスケットの初戦は18日です。応援しています。